Как писать (чтобы не вырубить) топором?

24 июля, 2021

АВТОР: Владимир Малявин

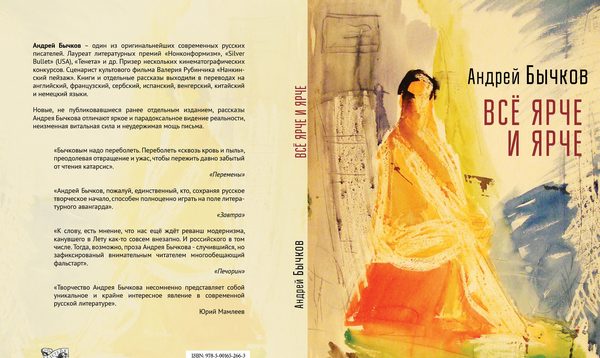

О сборнике рассказов Андрея Бычкова «Все ярче и ярче»

Для материала, из которого сделана проза Андрея Бычкова, для воздуха, атмосферы, настроения ее наполняющих, есть одно простое, хоть и не русское, слово: чистая экзистенция. Та самая голая экзистенция, о которой точнее всех сказал Гёльдерлин: «Мы живем только мгновение и видим смерть окрест».

Для того, кто желает или судьбой призван писать не какое-то произведение, а просто мгновение жизни, самый подходящий инструмент — топор. Ибо пишущий так должен обрубать все нарративы, рассуждения, смысловые ассоциации и сюжетные клубки, все концы вещей. Впрочем, это только самая очевидная и понятная сторона работы создателя «прозы мгновения». По большому счету приходится рубить и все написанное. Эта смертельная, самоубийственная точка литературы всегда прячется где-то в складках литературной традиции и только изредка проступает на поверхности жизни, пугая благонамеренного читателя. Она по-своему возвышенна и благородна уже потому, что до нее трудно добраться и еще труднее на ней удержаться. В литературе Дальнего Востока, например, ей соответствует словесность (точнее было бы сказать, анти-словесность) дзэнских коанов, блеснувшая на мгновение в истории и быстро ушедшая в тень, но совсем не случайно составившая литературную параллель фехтованию и харакири среди японских самураев.

Обрубать, обрубать и обрубать — вот риторика экзистенции, всегда данной как несказуемое присутствие. Мгновение должно мгновенно исчерпывать и отрицать себя. Но как раз поэтому оно неожиданно для многих, но очень закономерно находит свое завершение и оправдание в возвращении к жизни «как она есть» во всей ее простоте и разнообразии или, как сказано в заветах дзэнских учителей, — к «багрянцу цветов» и «зелени травы». Изрубленная в щепку жизнь… оживает вновь. Поистине, только топорную работу письма невозможно не то, что стереть, но и вырубить тем же топором. И тут перед нами встает задание, которое невозможно выполнить не то что топором, но даже самым тонким и острым скальпелем: как отделить ничто от всего или, говоря по-другому, реальность от ее обманчиво-зеркального образа? Как разделить пустоту и вещи, если пустота вмещает в себя мир и неотличима от великого изобилия жизни? На самом деле харакири и есть самый верный залог Неизбывного. Фантазм вечноживого умирания — самый прочный оплот жизненного уклада в той же Японии, о который и сегодня разбиваются все волны западного потребительства и нигилизма.

Вот настоящая коллизия писательства мгновения: оно не может не утопать в материальности мира, дышать его воздухом, но оно полностью и безусловно чуждо ему, отвращается от него. Очевидный симптом этой коллизии в рассказах Бычкова — непреходящее ощущение тяжелого кошмара, крайняя степень презрения и брезгливости их героев к окружающим вещам. А вещи отвечают тем же: с маниакальной непреклонностью они раз за разом оказываются — или обещают быть — инструментами истязания и пытки. Одним словом, в мире этих рассказов нет ничего, располагающего к благодушно-отстраненному созерцанию, он, так сказать, программно лишен красоты. Но если уродство и мука видимого мира — действительно симптом присутствия чего-то совершенно другого, закрадывается мысль, что страдания героев Бычкова наперекор всему несут в себе семена искупления и что в темной глубине отчаянного, исступленного отрицательства таится надежда на… жизнь вечную или, точнее, вечно новую, извечно обновляющуюся. Так в иконографии тантризма самое свирепое на вид божество оказывается самым милосердным. Опять-таки такое возможно только в мгновении с его внутренним круговоротом потери и обретения. Тогда мы можем неожиданно для себя прийти к догадке о спасительной силе письма. Кто прописывает себя в мгновении, тому письмо, как лекарство, прописывает жизнь. Поразительный, невероятный, как весь мир мгновения, вывод: убийственная правда писательства способна, как сильный яд, возвращать к жизни.

Вот, пожалуй, все, что нужно знать о прозе Андрея Бычкова. Остальное — частности, хотя и они в своих парадоксальных изломах сообщают много интересного о мире мгновения, творимом спасительным писательством. Этот мир безразмерен и может быть каким угодно. Он не знает границы между фантастическим и действительным, живым и мертвым. Мгновение экзистенции всегда мимолетно, но может тянуться бесконечно долго. В одном из рассказов философ, выбросившийся из окна, грустит о том, что время течет слишком медленно. Но в конце концов все события и переживания героев здесь неважны, ведь все случающееся в мгновении возвещает смерть, и мгновение, реально переживаемое, — всегда предсмертное. Смертельная опасность пробуждает недостижимую и нестерпимую в благодушной обыденности активность духа, когда мы забегаем вперед времени и узнаем, что время бесконечно длится, всегда временится, а смерть — в самом деле безвременна. Так нам открывается секрет вечной жизни.

Глубинный импульс рассказов Андрея Бычкова нужно искать в том, что мгновение, замыкаясь на себя, создает собственный мир творчества со своими законами познания и письма. Тщательно продуманная, выверенная, насыщенная, но в то же время прерывистая и как бы взрывная проза Бычкова — плод в своем роде строгой рефлексии. В этой прозе интенсивность переживания резонирует с кружным путем мгновения, его абсолютной заданностью. Все предметное в языке, а заодно жанры, стили и любые литературные форматы теряют значение перед этим непостижимым сцеплением. Мгновение может раздуваться до размеров эпического романа и сжиматься, как дзэнский коан, до одного слова, даже выкрика. Бычков придумывает для движущей силы такой прозы по аналогии с нейтрино слово «хаосино»: элементарная частица абсолютной неопределенности и свободы, разрушающая все формы и порядки и, следовательно, творящая мир заново. Значимо здесь только само настроение, неизменно тревожное, но опережающее все мысли и чувства и внушающее присутствие безграничности по ту сторону всех границ. Это открытие не имеет признаков и свидетельств. Повествование у Бычкова воздействует именно своей бесплотной атмосферой вне разделения на главное и второстепенное, значимое и незначимое, ведь это атмосфера мгновения, которое бесконечно дробится на все более мелкие свои подобия.

Перед нами разновидность прозы, классическим образцом которой можно назвать «Смерть в Венеции» Томаса Манна. Впрочем, эстетика этого романа слишком архаична для Бычкова. Он выдает эсхатологическую тайну мгновения с шокирующей прямотой, пусть даже вечная жизнь у него приходит в наваждении вечного умирания. Взять хотя бы рассказ о том, как тело умершего друга его героя горит и все не может сгореть в кремационной камере крематория, вновь и вновь являясь герою в его горячечных видениях. Тут не просто рукописи, которые «не горят». Оказывается, тело человека способно гореть все ярче и ярче. В круговороте мгновения есть вертикальная ось восхождения, и каждый цикл в этом вращении имеет свою полноту и завершенность. Вот чем регулируется с виду бессвязный «поток сознания» в рассказах Бычкова. А где есть свершение или хотя бы точка завершенности, там есть и надежда на искупление.

Нельзя обманываться обманчивыми фантазмами мгновения. Их назначение — не сообщать, а отрицать и отвращать. В мире мгновения, по сути, нет ни вещей, ни идей, ни ценностей, ни фактов. В нем есть только скорости, длительности, вернее, одна вечно отсутствующая длительность, в которой одновременно все есть и ничего нет. В ней все сходится в моменте превращения, всеобщего и безымянного. Все сущее на самом деле едино по своему пределу, превращение элементарной частицы равнозначно мировой катастрофе. Это мир, до бесконечности вмещающийся в себя, прячущийся в себе, безусловно реальный в своей безбрежной фантасмагоричности. Вот такой новый смелый мир ожидает нас? Похоже, нам уже не избежать его прихода. Принять его — значит решиться на кардинальное обновление самообраза человека. Проза Андрея Бычкова — тест на готовность к такому обновлению.